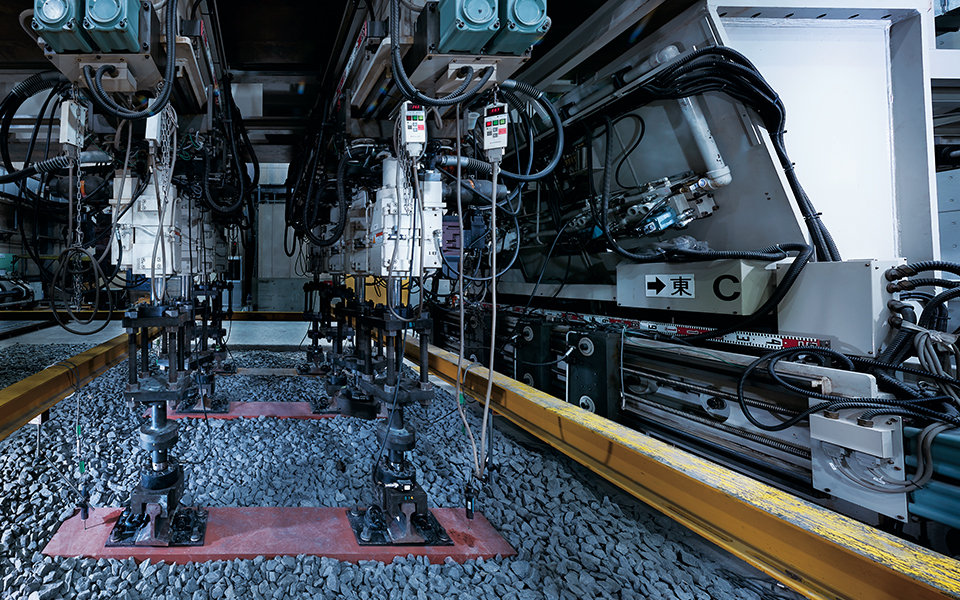

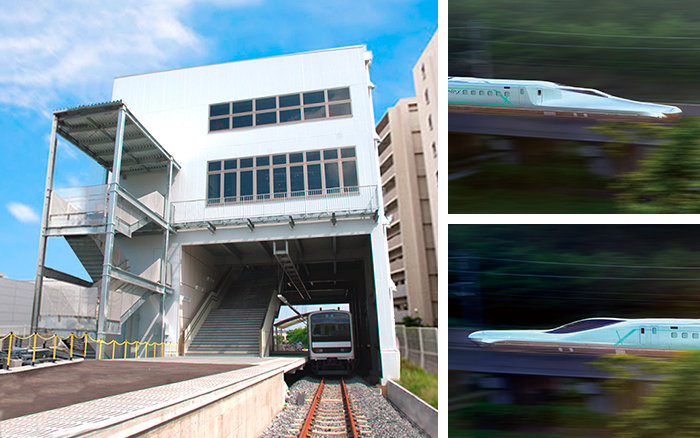

JR東日本研究開発センターにある実物大軌道試験装置

労働力不足を乗り越えるテクノロジー

人口減少社会に挑む鉄道技術(中編)

少子高齢化による労働力不足が、ますます深刻化することが確実視されている。そんな中、さまざまな業界で外国人労働者や女性・高齢者の活用、ICTなどの新技術を用いて、労働力不足を補うことを模索、実施している。JR東日本においては、特にICTに着目。使命とする「安全・安心な輸送」を最小限の人員で、かつ、より精度の高いものにしようと、さまざまな取り組みを行っている。

JR東日本が描く

人口減少時代における鉄道会社の技術革新

JR東日本では、労働力不足も見据えた「技術革新中長期ビジョン」を2016年に策定している。これは鉄道の進化や課題の解決のため、鉄道に関する膨大なデータを活用し、何を実現するかをビジョンとして描いたものだ。ここでは、その構想について紹介したい。

日本は生産年齢人口の減少によって、今後労働力不足に陥ることが確実視されている。これは鉄道業も無縁ではない。安全性向上のための取り組みや顧客へのサービス向上、鉄道設備の保守・保全などの施策を、労働力が減っていく中で、どう維持していくかが大きな課題となっている。

JR東日本では2016年11月に、約20年後をターゲットに据えた「技術革新中長期ビジョン」を策定している。

35年には、16年時点と比べて生産年齢人口が約20%減少すると予測されている。一方で社会では、IoTやビッグデータ、AIといった技術革新の進展が目覚ましい。そこで「技術革新中長期ビジョン」では、従来、人が対応してきたさまざまな作業を、AIやロボットなどに代替させることで、労働力不足に対応していくことを目標の一つとして掲げている。

このビジョンの策定に携わったJR東日本研究開発センター次長の河田智太郎によれば、「現在鉄道業は、第4次産業革命のさなかにある」という。

河田 智太郎

JR東日本研究開発センター 次長

鉄道業における第1次産業革命は、蒸気機関車の発明。これにより鉄道による大量輸送が可能になり、産業としての鉄道が成立した。次の第2次産業革命は、鉄道の電化。日本の鉄道では電車が大々的に導入され、輸送効率は格段に向上した。第3次産業革命はシステム化。新幹線が高速化と安全性の両立に加えて、定時運行などの安定性を実現できているのは、コンピュータシステムによるところが大きい。

そして現在進行中の第4次産業革命では、顧客に関するデータや運行状況、鉄道設備の状況など、多様かつ膨大なデータをさまざまなセンシング技術とIoTにより収集し、AIなどを用いて分析することが可能になった。「鉄道の進化や課題解決のために、これらのデータを具体的にどう活用し、何を実現するかについてビジョンを描いたのが、『技術革新中長期ビジョン』です。懸案の一つとなっている生産年齢人口の減少の問題についても、効率的・効果的にデータを入手し利用できる環境を整えることによって、カバーできる部分が大きいと考えています」(河田)

4つの柱から構成される「技術革新中長期ビジョン」

「技術革新中長期ビジョン」は、「安全・安心」「サービス&マーケティング」「オペレーション&メンテナンス」「エネルギー・環境」の四つの柱で構成されている。

このうち「安全・安心」は、気象データを用いて自然災害の発生を予測・察知することで列車の安全運行に役立てたり、ロボットやITS(高度道路交通システム)を用いてホームや踏切の状況をモニタリングし、列車と人や車との接触事故防止につなげたりするというものだ。

次に「サービス&マーケティング」では、顧客が求める情報をリアルタイムで提供することや、将来的には、固定したダイヤに縛られない、顧客の状況に合わせたフレキシブルな列車運行などを目指す。

また「エネルギー・環境」では、鉄道エネルギーマネジメントの確立によって、30年度にはCO2排出量を13年度比で40%削減することを掲げた。なお20年5月には、この削減目標が50%へと上方修正され、さらに50年度には実質ゼロを目指すことが発表されている。

そして、生産年齢人口が16年から約20年後の35年には約20%減になることを強く意識して描かれたのが、「オペレーション&メンテナンス」だ。

これは、レールや架線などの鉄道設備や車両の保守・保全に関わる分野など、鉄道の安全・安定輸送を維持する上で要となる部分である。これまではその多くが、人の手を介して行われてきた。しかし労働力の確保が厳しくなれば、従来通りのやり方を続けることは不可能になる。そこで「技術革新中長期ビジョン」では、IoTやAIを活用して、鉄道メンテナンスの仕組みを抜本的に変えるための方策が打ち出されている。

JR東日本研究開発センターは、JR東日本グループを取り巻く環境の変化に迅速・的確に対処するため、研究開発組織を集中・強化し、2001年12月に設立された。センター内には、役割・使命に応じた6つの研究開発組織を配置。有機的な連携を図りつつ、鉄道システムにおける新たな価値・サービスの創造のための研究開発が行われている。

Smart Station実験棟(左)など、敷地内には各種試験装置や実験・研究棟が置かれている。JR東日本グループが「技術サービス企業」として鉄道システムを革新していく確固たる基盤を支えている。また、次世代新幹線「ALFA-X」(右上・右下)も、同センターで開発が進められている

1年分の軌道の沈下を3日で知る

列車の安全な運行のためには、軌道*1が適切に保たれていなければならない。「実物大軌道試験装置」は、振動による圧力を軌道にかけることで、実際に車両が通過している状況を再現。軌道の沈下する過程や、耐久性などの試験を行うために用いられ、例えば首都圏の主要路線1年分の軌道の沈下状況は3日ほどで知ることができる。この装置はJR東日本研究開発センターに約20年前に設置され、長年にわたって省メンテナンス軌道や次世代分岐器など、さまざまな研究開発の成果を生み出してきた。

実物大軌道試験装置の全体像

本編のメイン写真と上記写真は、バラスト軌道*2に枕木を設置し、どのくらいの期間で、どの程度、軌道が沈下するかの検証試験が行われている様子を写したもの。

列車通過時の圧力により、徐々に軌道沈下が起こりレールにゆがみが生じるため、補正する保守作業が必要となるが、枕木の素材(木・コンクリートなど)、厚み、長さの違いや、バラスト軌道に敷かれる砕石の厚みの違いで、保守作業が必要になるタイミングに差が出てくる。軌道のゆがみを生じにくくするためには、これらの差異を正確に把握することが必要となる。

軌道敷設時の初期コストと、その後の保守にかかるコストのベストバランスを図るためにも重要な試験であり、この試験装置の果たす役割は大きい。

枕木に設置されたセンサーが、軌道の沈下をリアルタイムで計測している

*1 レール、枕木、砕石などで造られた、列車が通る道の総称

*2 砕石を敷きつめた構造の軌道