「サフィール踊り子」グリーン個室(1~6名個室)

鉄道車両としての「快適」な移動空間デザインとは

快適な移動空間と輸送サービス(前編)

列車に求められるもの、それは安全・安心、そして目的地まで早く到着すること。それに加えて乗り心地や、移動時間をいかに快適に過ごせるかなど、乗客がよりよく利用できるために、考えるべきことは多い。本特集では、列車における「快適な移動空間」づくりについて取り上げる。

移動空間に求める「快適さ」とは

鉄道車両として移動空間における「快適さ」とは何か? 宇都宮大学地域デザイン科学部の古賀誉章准教授は「『快』と『適』を別々に考えて、それらを満たすことが重要だ」と言う。具体的にどのように考えていくべきか、話を伺った。

古賀誉章 こが・たかあき

宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科准教授

1968年東京都生まれ。2003年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了。博士(工学)、1級建築士。10年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻助教。16年より現職。安全・安心・快適な公共交通、高齢者や子どものための生活環境づくりなどを研究している。

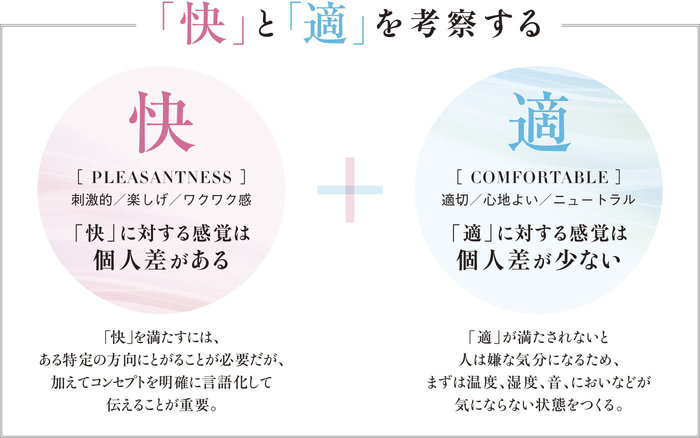

快適な移動空間を生み出すにはどうしたらよいのか。それを論じるには、「快適」とは何か、を考える必要があります。快適とはボンヤリした概念ですが、「快」と「適」の二つから成り立っていると捉えると、具体的に考えられるようになります。

まず「快」は「pleasantness」。刺激的で楽しげでワクワクするような感覚を表します。

その「快」に対して、「適」は「comfortable」。適切、心地よい、ニュートラルという感覚です。具体的にいえば、温度や湿度、音、においなどが気にならない状態を意味しており、「適」が満たされていない環境にいると、人は非常に嫌な気分になります。

「快適な移動空間を生み出す」といった場合には、この「快」と「適」をどう実現するのかを整理して考えるとよいでしょう。

鉄道車両はまず「適」を満たす

不特定多数の人が乗る公共性の高い鉄道車両においては、「適」を満たすことが先決です。

「適」に関しては、年齢や好みなどによる個人差があまりありません。気温が30度を超えれば、大多数の人は「暑い」と感じますし、「静かである」という感覚もさほど変わりません。

人間が持つ五感のうち、判断に大きな影響を及ぼすのは「視覚」です。人間の情報の8〜9割は視覚から得ている、といわれています。視覚は主に二つの働きがあり、一つは中心視野によって「何かに注目して、詳しい情報を取得すること」、もう一つは周辺視野によって「全体をぼやっと見て、雰囲気を感じ取ること」です。

「適」に大きな影響を与えるのは後者の周辺視野です。その空間を全体的に見て、何か心地よい空気が感じられないと、人はその空間を離れたくなるでしょう。

視覚と同様に、聴覚もまた「ぼやっと聞いて、雰囲気を感じ取る」機能があります。大きな騒音がなくても、小さな雑音が絶えず変動しているような環境にいると、人は居心地の悪い思いをします。

これらを踏まえて、鉄道車両において「適」を実現するには、居心地を悪くする雰囲気・ノイズを取り除くことが大切です。視覚面は、「長時間乗っても目障りではないデザインにする」、聴覚面は「吸音材で音を吸収する」「適切なアナウンスに絞る」などが考えられます。

伊豆を走るJR東日本の「サフィール踊り子」。全席をグリーン席とし、快適性を追求。ダイナミックな車窓から伊豆の風景を望める

現在、新型コロナウイルス感染症の大流行によって、「適」の基準は変わりつつあります。例えば、「他人が近くにいると気になる」と考え、他の人と距離を取りたいというニーズがより強まっています。

最近は、追加料金で座席を提供する通勤列車も増えてきましたが、これからさらに普及する可能性も十分に考えられます。

多種多様な「快」を満たすためには?

もちろん、お客さまに満足していただく移動空間をつくり上げるには「適」にとどまらず、「快」にも取り組むことが重要です。

人間を「環境を測る測定器」だとすると、1970年代まで、その性質は人によらず似ているとされていました。しかし、近年は社会の価値観が大きく変わったこともあり、感覚には個人差がある、という考え方が受け入れられています。

まったく同じことでも、「不快」と感じる人もいれば、「快」と感じる人もいます。例えば、レトロな空間に対して「古くさい」と感じる人もいれば、「懐かしくて心地よい」という人もいます。列車の走行音を「うるさい」と感じる人もいれば、「風情があるのでもっと聞きたい」という人もいます。

鉄道車両において、この多種多様な人の全ての「快」を満たすのは難しいこと。最大公約数を取ると凡庸になり、誰の「快」でもない、という結果にもなりかねません。一方で、特定の層だけをターゲットにすると、そうでないお客さまが置いてけぼりになってしまいます。

個人差の大きい「快」は、まさにこの部分にあたります。どんな移動空間にするか、コンセプトを明確にした上で、空間づくりを進めることが重要です。そして、コンセプトやデザインを明確に言語化して伝えるようにする。そうすれば、納得して利用くださるお客さまは増えることでしょう。

また、できるだけ多くの人の「快」を満たすには、多様な環境を用意することも、一つの手です。車両ごとに雰囲気を変えて好みの空間を選べるようにする。あるいは、座席の向きや角度を自由に変えられるようにする。

このような試行錯誤の末、お客さまの期待感を超える空間を生み出せれば、強力なファンを獲得できるのではないでしょうか。