オリエンタルカーペット株式会社のじゅうたんの模様が立体的に見えるのは、優れたカービング(浮彫り)の技術によるものだ

地域発! 世界を支えるものづくり

手織りじゅうたんの魅力、

オリエンタルカーペットの挑戦

オリエンタルカーペットは創業85年の老舗じゅうたんメーカーだ。国内外の名だたる施設を彩る一方、個人ユース向けのオリジナルブランドも立ち上げている。同社のものづくりに対する想い、今後の展開についてお話を伺った。

Company Profile

オリエンタルカーペット株式会社

代表取締役社長:渡辺博明

本社:山形県東村山郡山辺町大字山辺21番地

東京ショールーム:東京都千代田区東神田1-2-11

設立:1946年(創業1935年)

従業員数:62名

事業内容:じゅうたんの製造・販売

中国の技術者を招き創業、名だたる施設に納入する

オリエンタルカーペットは、江戸時代から染色・織物の町として栄えた山形県山辺町を拠点とする手織りじゅうたんの製造会社だ。冷害凶作による大不況に見舞われた1935年、創業者・渡辺順之助は当地の地域再生のため、中国・北京から緞通(だんつう:高級な敷物用織物)の技術者を招き事業を開始。大戦の影響で一時事業を休止したが、46年に再開、現在の社名で会社を設立した。

自社染色による2万色ほどの糸から、高度にデザインされたじゅうたんが生まれる

同社のじゅうたんは、紡績・染色・織り(手織・手刺)から仕上げに至るまで、自社工場での一貫管理体制で作られる。自社染色による2万色ほどの糸のストックがあるからこそ、同社ならではのグラデーションの緻密な表現が可能となる。最後の仕上げでは、同社が独自に開発した特殊な液に浸すマーセライズ加工が施され、表面の滑らかさや艶を出す。完成したじゅうたんは、品質・芸術性が高く評価され、歌舞伎座メインロビー、皇居新宮殿、国会議事堂、海外ではバチカン宮殿法王謁見(えっけん)の間など、名だたる施設に納入されている。

手織は、前後にずらした2本の縦糸に対し、毛糸を8の字を書くように通して1本ずつ手結びしカットしていく

手刺は、設計図ともいえる基布に描かれた模様と色糸の指示に従い、工具を使い裏面から毛糸を刺していく

織り上がった後、手作業で表面の毛先を整える

デザイナーとのコラボによる新規ファンの獲得へ

同社の転換期は2000年代。渡辺博明氏は06年に5代目社長に就任したが、1990年代のバブル崩壊から繊維業の業績は悪化し続け、決して堅調とはいえなかった。かつて100名以上いた従業員も40名を下回ったという。

「単年度で赤字が出ても、翌年に大型案件が入れば経営的になんとか持ち直せたのですが、徐々に取り戻せない状態に。代表就任時にはいよいよ限界を迎えつつあった」

「ものづくりを通して、心の豊かさを提供したい」と語る渡辺博明代表取締役社長

設立以来「足もとからのおもてなし」の理念を貫く。その丁寧な仕事ぶりは、およそ80年間使い続けているじゅうたんにも現れている

この地でじゅうたん作りを続けるためには、国内の一般家庭向け市場にも目を向けなければ──。

活路となったのが、2006年に、工業デザイナー・奥山清行氏のプロジェクトである山形工房に参画、インテリアとデザインの国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」(パリ)に出展したことだった。

「海外での評価が高まると、国内市場を狙いやすい。奥山さんのそんなアドバイスで始めた海外展開でした」

同社のじゅうたんは高品質な上、デザイン性に優れていることから、現地で高い評価を得た。

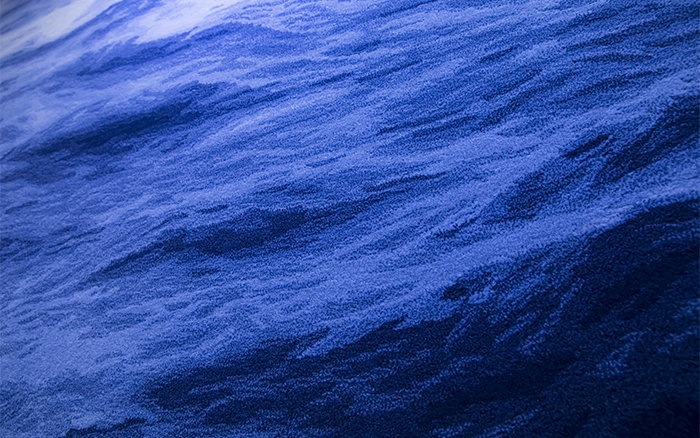

その頃から、著名デザイナーとコラボレーションし、オリジナルコレクションを次々と発表した。中でも、奥山氏の「UMI」や建築家・隈研吾氏による「KOKE」はJR東日本のクルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」に採用。同時に一般向けにも販売を行い、国内外で高い人気を誇っているという。

奥山氏とのコラボレーションで生まれた「UMI」。波に揺らぐ水面を美しく表現している

受注生産が常だった同社において、これら協業のものづくりは画期的な取り組みで、意識変革のきっかけになったと渡辺社長は振り返る。

東京にショールームを開設 手作りのよさを広める

13年には、個人ユース向けブランドとして「山形緞通」を立ち上げた。「UMI」や「KOKE」も、その中のデザイナーラインに属する。他にも、日本の古典を題材にした古典ライン、ダイナミックな柄の新古典ライン、カラーバリエーション豊かな現代ラインが、個人のさまざまなニーズに応えるべく用意されている。

本社工場に併設された山形緞通ショールーム。「TRAIN SUITE 四季島」にも採用された「UMI」などのデザイナーラインを見ることができる

本社工場の特設売店では、工場限定の商品やお得な商品などを購入できる

山形緞通のコンセプトは「足もとからのおもてなし」。もっとも、個人ユース向けとはいえ、永く使い続けることを前提とし、同社の技術の粋を生かした製品は、決して安価とはいえない。それでも、プライベート空間を上質な場所に演出するアイテムとして、マイホームを購入しようという若い世代の心も確実に捉えているようだ。

「その手で触って見て選びたい、という方のため、20年10月に東京ショールームを開設しました」

一貫生産による手作りの良さを、より多くの人に届けるべく、同社の挑戦は続く。