「D&I」を考える

スターバックスと日本IBMの取り組み

ダイバーシティで社会を変える(前編)

人種や性別、障がいなどに左右されることなく、あらゆる人を尊重することを意味するダイバーシティ&インクルージョン(以下D&I)。日本はその後進国といわれているが、どうすれば多様性を認め合い、活かしていける社会にできるのだろうか。企業の取り組みをもとに、D&Iを考えてみたい。

スターバックスが日本初のサイニングストアを開店

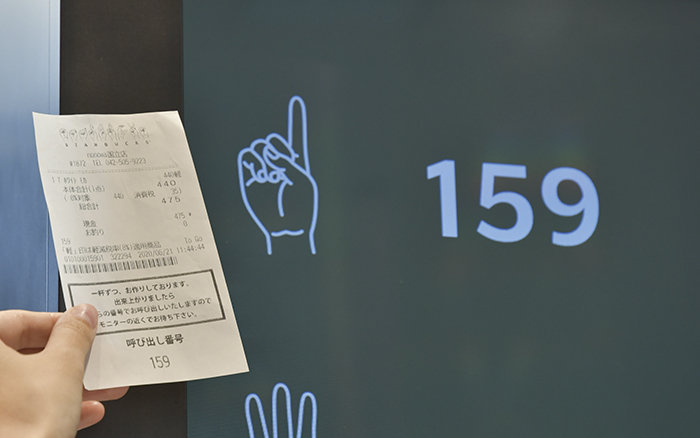

メニューを指差してドリンクをオーダーするお客さまに、笑顔で対応する接客スタッフ。ドリンクができると、モニターにレシートの番号が表示され、カウンターにドリンクが用意されていた。その流れは実にスムーズ──。

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社が、株式会社JR中央線コミュニティデザインが運営する東京・国立駅の商業施設「nonowa国立」にオープンさせた「サイニングストア」での光景だ。

「スターバックス コーヒー nonowa国立店」指文字でデザインされたサインが掲げられている

ごくありきたりの光景に見えるが、実は他店にはない大きな特徴がある。それは、22人のスタッフ中、16人が聴覚障がい者であること。実際にお店に行くと分かるが、ドリンクの注文から提供までの間、スタッフとお客さまは、声による会話を交わしていない。しかし、サービスには何の問題もない。

「従業員同士が手話でコミュニケーションをとる店舗」を意味するサイニングストアが、日本で初めて国立にオープンしたのは、2020年6月のことだ。同社では、以前から障がい者雇用を積極的に行っていた。身体障がいや知的障がいを含めた障がいのあるスタッフは、同年6月の時点で379人に上る。

サイニングストアで使用されている指差しメニューシートは、便利なことから、スターバックスの全店で導入された

「弊社は創業当初から、ミッション&バリューズの中で、『お互いに心から認め合い、誰もが自分の居場所と感じられるような文化をつくります』とうたってきました。それは障がいについても同じです。映画『アイ・アム・サム』で知的障がいのある主人公が、アメリカのスターバックスで働いていますが、現実でも障がいのある方が普通に働いています。実は、聴覚障がい者のスタッフは日本でも全国各地の店にいて、カウンター業務などを行っています」と話すのは、スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 マーケティング本部でD&Iを担当する林絢子氏だ。

林 絢子氏 (Diversity & Inclusion担当)

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社

マーケティング本部 Social Impactチーム

サイニングストアを立ち上げたきっかけは、17年に聴覚障がいのあるスタッフの座談会を開催したことにある。この場で、スターバックスで世界初のサイニングストアがマレーシアにできたことが話題となり、「日本でもサイニングストアに挑戦したい」という声が上がったという。そこで、まずは聴覚障がいのあるスタッフだけで、数時間程度、店を運営するトライアルイベントを18年から開催。7回のトライアルを重ね、常設店舗のオープンに踏み切った。

「スターバックス コーヒー nonowa国立店」は、手話をモチーフにした鮮やかなアートで彩られている

サイニングストアでは、聴覚障がいのあるスタッフが、スムーズにサービスを提供できるよう、多様な工夫をしている。まずは、サイズやホット・アイスなどを指差しで注文できるメニューシートや、ドリンクができたらレシート番号を表示するモニターを、新たに開発した。指差しメニューシートは、聴覚障がいのあるスタッフが、以前から使っていた手作りのメニューシートをベースに、新調したという。さらに、読話でのコミュニケーションへの協力をお客さまに伝えるバッジや、カウンターの表示板も用意。既存の店舗では、タイマーや人を呼ぶ際は通常、音や声で知らせていたが、それを振動で知らせる腕時計型の装置も用意した。

同店のスタッフが着用するエプロン。胸のバッジには読話ができるように「Please Face Me」(こちらを向いてください)と書かれている

「出店できたのはnonowaさんのサポートもあります。出店の趣旨をご理解いただくだけでなく、『お客さまで聴覚に障がいのある方も来られるはず』と他の30店舗以上のテナントさんに、木製の筆談ボードを配っていただきました。災害時の避難誘導もサポートしていただくことになり、非常に感謝しています」(林氏)

商品の提供は、設置されたデジタルサイネージで案内される。番号はレシートに記されている

開店以来、トラブルはなく、お客さまからは「むしろ利用しやすい」との声もいただいたという。

「その理由の一つが、指差しメニューシート。当店のドリンクはいろいろカスタマイズできますが、慣れていない人は注文しにくい課題がありました。しかし、『指差しメニューシートがあるおかげで、カスタマイズできるようになった』という声をいただきました。また、シニアのお客さまからも頼みやすいと好評です。指差しメニューは、現在では全店に導入完了しています」(林氏)

聴覚障がいのあるスタッフの存在は、一緒に働く健聴者のスタッフにも好影響をもたらしている。

スタッフの明るい笑顔に元気づけられる人も多い

「聴覚障がいのある人は耳に頼れないので、他の感覚が発達していて、細かいことに気付きやすい傾向があります。そうした人と一緒に働くことで、自分では分からなかったことに気付けるのです。また、健聴者が少数のサイニングストアで働くことで、自分がマイノリティーとして働く実体験もできる。『その経験をしたいからサイニングストアで働きたい』という健聴者のスタッフもいます」(林氏)

店舗の壁面には、サイニングストア誕生の想いがメッセージとして綴られている

今後は、このサイニングストアを、スターバックスのD&Iの象徴となる店にしていきたい、と林氏は語る。

「国立のサイニングストアで育ったスタッフを、全国各地の店舗に配属していけば、全国的にD&Iの意識が広まっていきます。究極的には全店でD&Iを実現することが目標です」(林氏)

社内外でLGBT+に取り組む日本IBM

LGBT+(※1)に関する取り組みにおいて、日本企業をけん引する会社の一つが、日本アイ・ビー・エム株式会社だ。

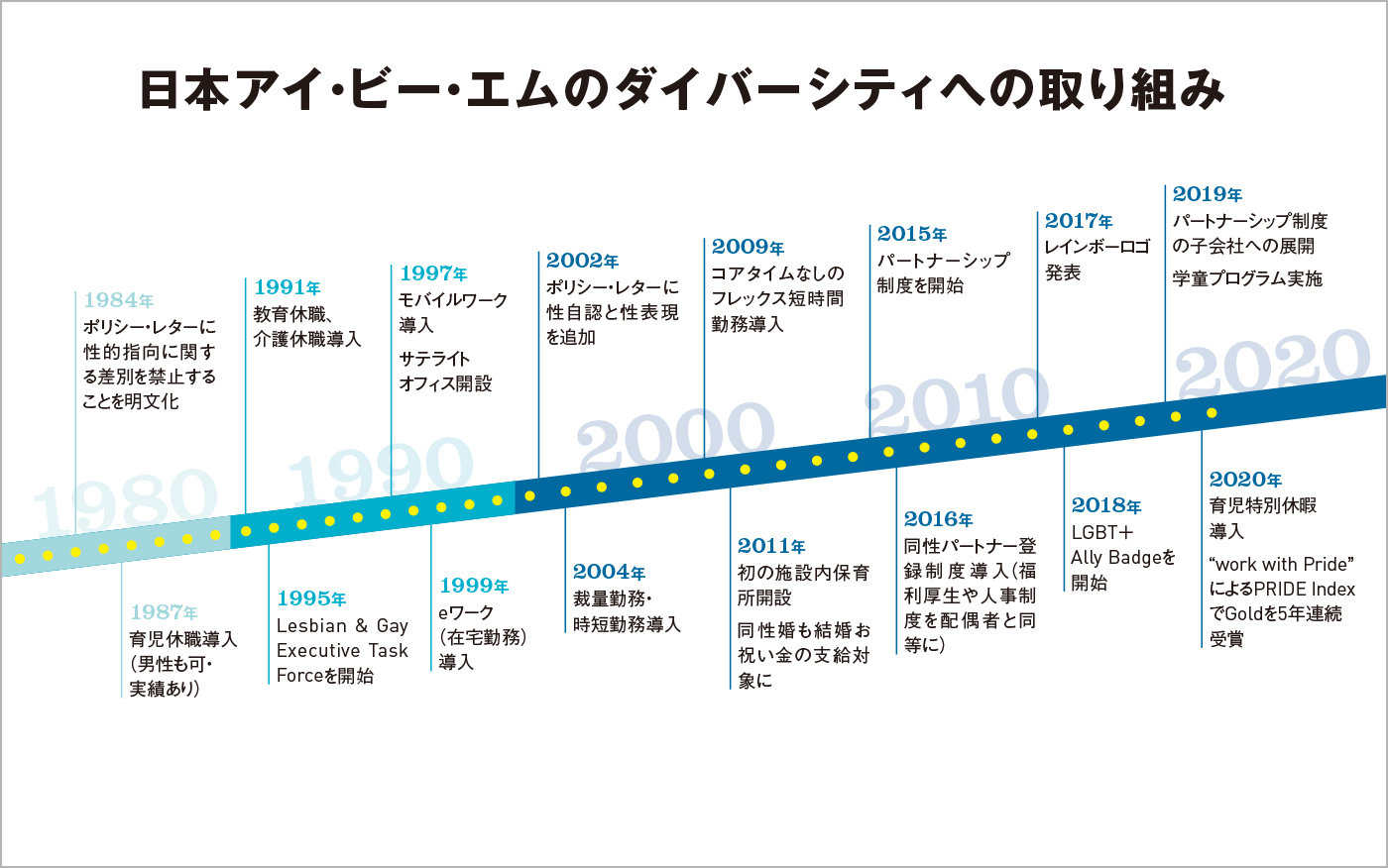

親会社であるアメリカのIBMは、創業当初から女性や黒人の採用を行い、1914年からは障がい者を雇用するなど、世界的にも早期からD&Iを推進してきた。84年には「人種、肌の色、宗教、性別、ジェンダー、性的指向または表現、国籍、障がい、年齢による差別を行うことを禁ずる」旨をポリシー・レターに明記。2002年には性自認と性表現、05年には遺伝子を追加し、D&Iの浸透に取り組んできた。

「その文化は日本法人にも息づいており、『女性』『障がい者』『LGBT』『ワーク・ライフ』の四つの観点からD&Iを推進しています」とD&I担当パートナーの杉田緑氏は言う。

杉田 緑氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

ダイバーシティー&インクルージョン

担当パートナー

LGBT+に関して本格的に取り組み始めたのは03年から。ある社員が人事に、当事者であることをカミングアウトしたことをきっかけに、04年に当事者による委員会を設置。啓蒙イベントの開催や制度改革の検討に取り組み始めた。

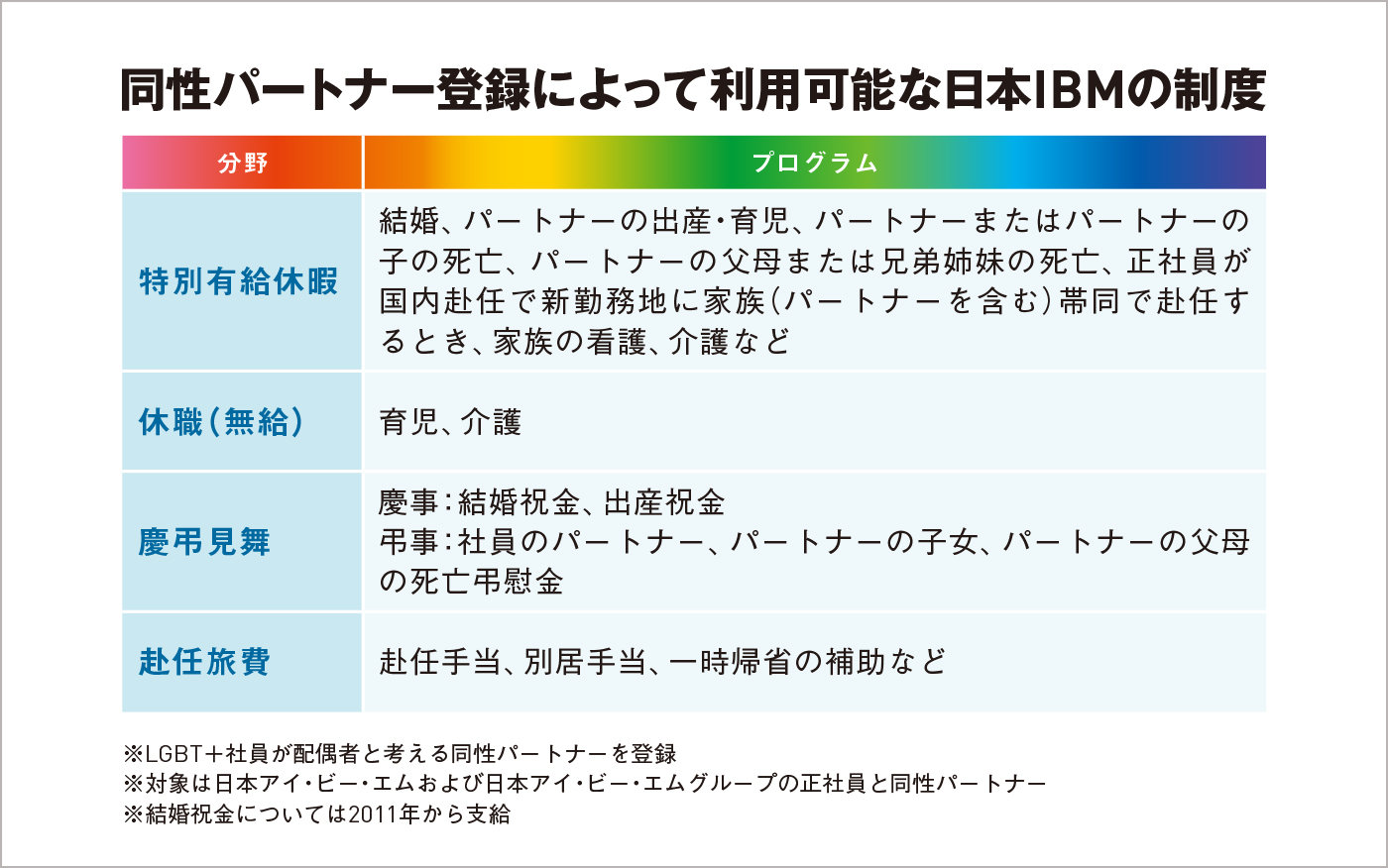

16年には同性パートナー登録制度を施行。LGBT+の社員が、配偶者と考える同性パートナーを会社に登録すると、異性のパートナーと同様に、結婚による特別有給休暇や慶弔金、単身赴任時の別居手当などの支給といった福利厚生が受けられる制度だ。19年からは子会社にも同じ制度を展開した。

「その他にも、リーダー研修をしたり、17年にレインボーロゴ(※2)を導入したり、カフェテリアのメニューをレインボーにして、すべてのテーブルにポップ広告を置いたり、と多方面からLGBT+に対する意識を高める取り組みをしています」(杉田氏)

※1 レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーとそれ以外の性的マイノリティーも含む概念

※2 LGBTの尊厳とLGBTの社会運動を象徴するレインボーフラッグから誕生したロゴ

同社の特筆すべきところは、「自社だけではなく、社会全体も変わらなければ意味がない」と社外の啓蒙活動にも積極的に取り組んでいることだ。12年には、NPOやNGOとともに「work with Pride」というLGBT+を支援する団体を立ち上げた。LGBT+に対する企業の取り組みを評価する「PRIDE指標」も16年に策定し、評価の高い企業を表彰することを始めた。現在では200以上の企業・団体が参加し、日本企業のLGBT+に対する取り組みを測る上で重要な指標となっている。もちろん同社は5年連続ゴールド評価だ。

「東京レインボープライド2019」のパレードにも参加した

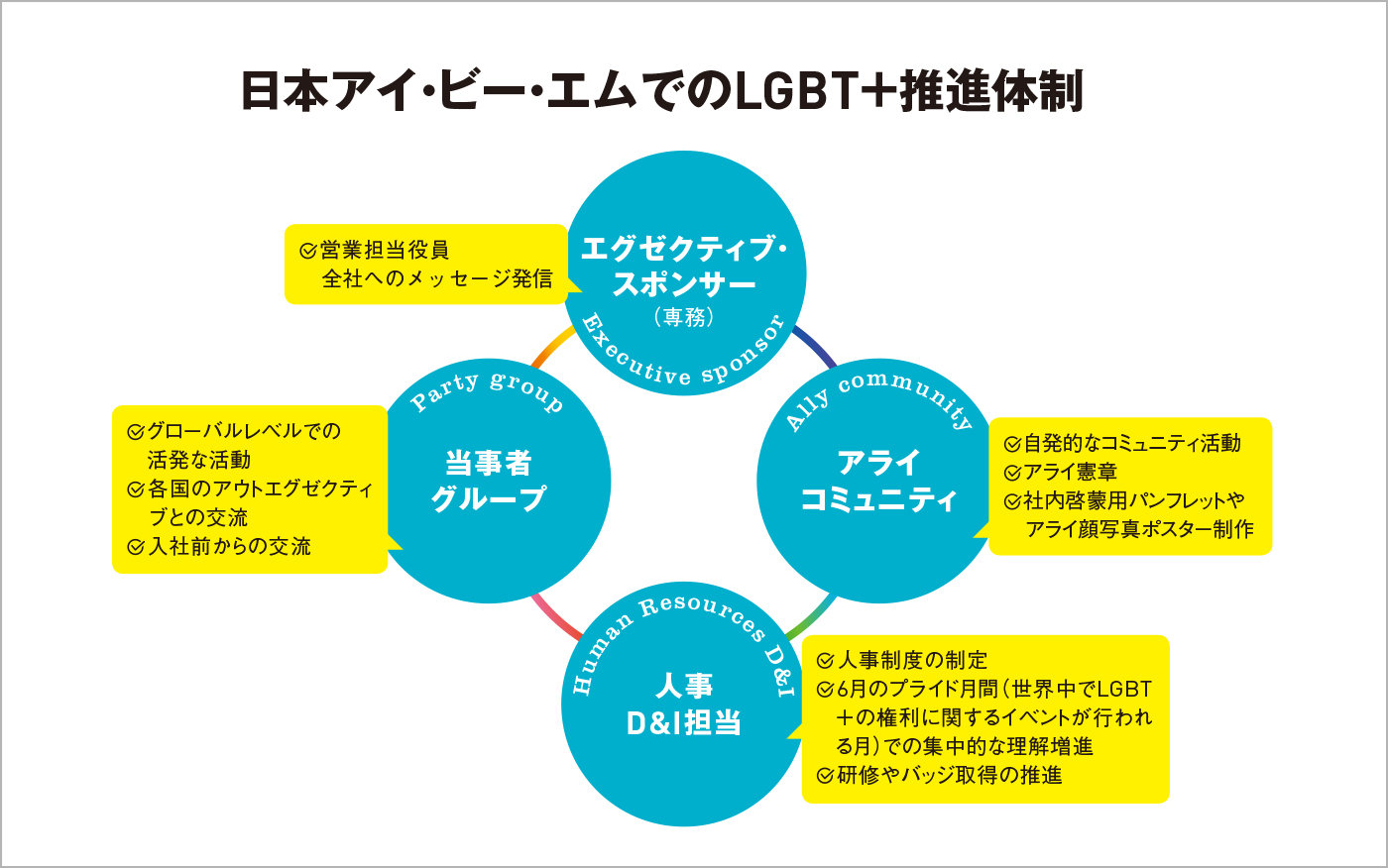

このように、社内外で活発な活動ができるのは、LGBT+の推進体制が確立していることがある。

「継続的に活動をするためには、ボトムアップとトップダウンの両面からアプローチし、双方が連携することが大切だと考えています」(杉田氏)

ボトムアップの面でいえば、当事者グループとアライが連携して多様な活動に取り組んでいる。アライとは、支援者を指す。当事者かどうかにかかわらず、理解を示し、自分らしくいられる環境を目指し支援する人のことだ。

当事者グループは世界のIBMのグループとつながっていて、情報共有をしている。

「社内でカミングアウトしている世界のロールアウトモデルの情報を共有することで、励まされますし、活動もしやすくなります」(杉田氏)

一方、アライについては、現在200人以上がコミュニティーに参加している。

「自発的にアライになりたい人が集まってきています。アライに興味を持つ人に活動内容を伝えるために、誰でも自由に参加できる『アライ・ラウンジ』というイベントを毎月開催しています」(杉田氏)

ボトムアップの活動をトップダウンで支えるのが、エグゼクティブ・スポンサーと人事D&I担当だ。エグゼクティブ・スポンサーとは、この活動の責任者である専務のこと。全社へのメッセージを発信する役割を担う。さらに20年には、社長直下の役員全員がアライになっている。

「自分の部署のトップがアライなのは、LGBT+の社員にとって非常に安心感があると思います」(杉田氏)

こうして地道に環境づくりをしてきたことで、LGBT+の社員は生き生きと働いているという。

「ある当事者の社員は『LGBT+は、ネガティブなことではない。他の人と違う視点を持っているのはむしろアドバンテージであり、それを活かしていくべきだ』と述べています。そうした多様な人たちを活かす風土が醸成されてきたことは、お客さまへのサービスにもプラスに働いていると感じます」(杉田氏)

D&Iの実現のために

D&Iの取り組みが進んでいる企業はあるものの、多くの日本企業は世界的に見て立ち遅れているのが現状だろう。D&Iを浸透させるには何が必要か。

「組織内に巣くう旧来の価値観や意識を変容することなしに、D&Iは実現できません」

そう話すのは、一般社団法人OTD普及協会代表理事の庄司弥寿彦氏。同協会は「組織変革のためのダイバーシティの実現」を目指し、19年に設立された団体だ。

庄司 弥寿彦氏

一般社団法人 OTD普及協会 代表理事

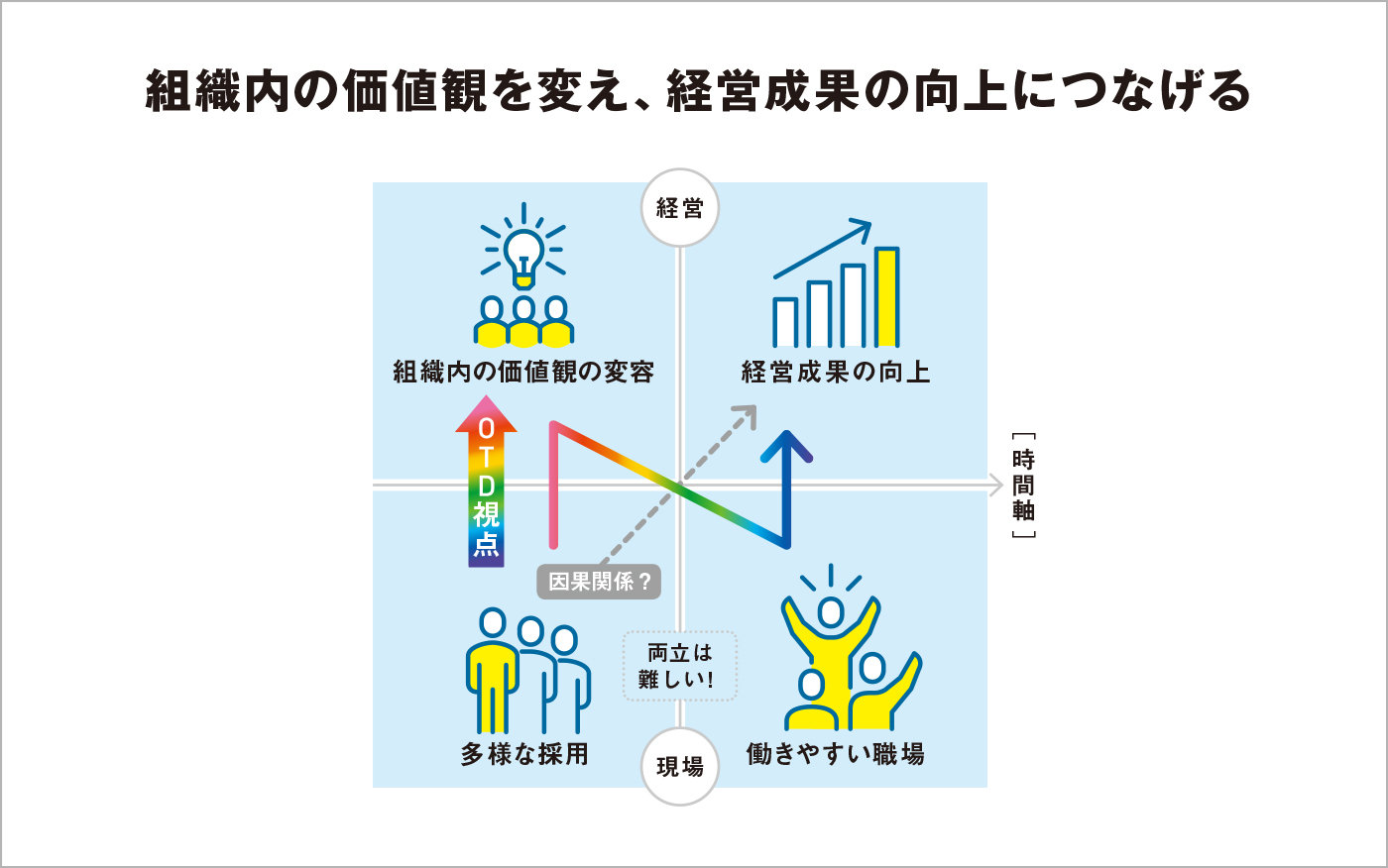

下図は、D&I実現のプロセスを示したものである。D&Iというと、多くの企業は多様な人材の採用、あるいは採用するための制度の整備から始める。しかし、その前に、「無意識の前提」の存在を、組織の人々が認識することが不可欠だ、と庄司氏は指摘する。

「多様な採用」と「経営成果の向上」の直接的な因果関係は説明しづらく、「多様な採用」と「働きやすい職場」は両立が難しい。だが、OTD視点(不均衡に目を向け「無意識の前提」に気付くこと)を持つことで、「組織内の価値観の変容」が起き、「働きやすい職場」が形成される。結果、D&Iが「経営成果の向上」に結び付いていく

「戦後、日本企業が高度成長できたのは、組織の多様性を排除することで、効率的に稼ぐモデルを採用したから。具体的にいえば男性優位の組織をつくりました。その中でできた価値観や環境、ルールは、マジョリティー(=男性)にとって最も都合が良いようにできています」(庄司氏)

そうした価値観の一例が、「管理職は基本的に男性の方が向いている」「育児中の女性は海外赴任できない」といったものだ。

こうした偏った価値観があると、女性管理職を登用したとしても、周囲に「本当は、女性は管理職に向いていないけれども、時代に合わせて抜擢した」というような考えがあるので、女性管理職は手腕を発揮しにくくなる。

「しかしこうしたことに、男性という属性だけでなく一般的に組織のマジョリティー側は、なかなか気付けません。このようなマジョリティーの持つ『無意識の前提』がD&Iの推進を阻害している」(庄司氏)

D&Iを組織に根付かせるための第一歩は、マジョリティーが「無意識の前提」に気付くこと。同協会ではそのための取り組みを行っている。その一つが「クイズ&ギャンブル・ゲーム」。チーム戦でクイズの正解の数を競うのだが、実は仕掛けがあり、それを通じて、自分が「無意識の前提」に立っていることに気付けるという。

「もっとも、『無意識の前提』に気付くだけでは、問題は解決しません。マジョリティーは、価値観やルールを変えると自分の利益が脅かされるので、変えたがらないからです。ここがD&Iを進める難しさといえます。しかも、一人だけでなく組織全体が気付かなければなりませんから、時間をかけて取り組む必要があります」(庄司氏)

ただ、庄司氏は、今こそD&Iを浸透させるよい機会と語る。新型コロナウイルスの感染拡大によって、多くの企業で変革の機運が高まっているからだ。

「ハンコをなくしたり、在宅勤務を許可したり、と今までなかなか変わらなかったことが、コロナの影響で変わってきました。D&Iに関しても、今こそ取り組むときなのではないでしょうか」(庄司氏)