2019年5月に運転を開始した秋田県の三種風力発電所

JR東日本エネルギー開発

再生可能エネルギーを通じた地域への貢献

JR東日本グループにおいて再生可能エネルギー導入の推進を目的に設立されたJR東日本エネルギー開発。「地域貢献」を旗印に活躍する社員の姿を紹介する。

SAKURAを突破口に事業が軌道に乗り始める

ある一つの案件が、会社の未来を切り開く突破口になることがある。JR東日本エネルギー開発株式会社の取締役で事業開発部の部長も務める青木隆昌さんは、「当社にとっては富岡復興メガソーラー・SAKURA(さくら)がそれでした」と振り返る。

同社は再生可能エネルギーの企画・開発・運営等を行う会社として、2015年4月に設立された。だが、再エネ業界において後発に位置する同社は、当初は入札に参加しても落札できないことが続くなど、新規案件の獲得に苦労していた。

そんな苦境の中、巡り合った案件がSAKURAだった。11年の東日本大震災を契機に、福島県では復興の柱の一つとして再エネに着目。40年頃を目途に県内のエネルギー需要量の100%以上に相当する量のエネルギーを再エネで生み出すという目標を設定し、発電施設の新設に力を注いでいた。その中の一つがSAKURAである。富岡町は原発事故で多くの住民が避難を余儀なくされた町であり、SAKURAは復興のシンボルとして期待がかけられた。

「SAKURAの開発や運営については、『地域貢献に積極的な会社と組みたい』という県や町の強い意向があり、当社が相談を受けることになりました」(青木取締役)

青木 隆昌

取締役 事業開発部 部長

元々同社は、「再エネは地域再生の切り札になり得る」と考えた青木取締役が、JR東日本本社内で提案して立ち上げた会社だ。事業を通じて地域に貢献したいという思いは設立時から持っていたが、「この案件で、地域も当社の貢献を期待しており、その思いに応えることこそが当社の最大の強みになると、改めて強く気付かされた」(青木取締役)と言う。

実際に現場で運転開始までの業務を担った事業開発部統括マネージャーの渡邊幸人さんは、「SAKURAでは、地元と当社の両者がそれぞれメリットを分かち合える事業スキームとなるよう工夫しました」と話す。

渡邊 幸人

事業開発部 統括マネージャー

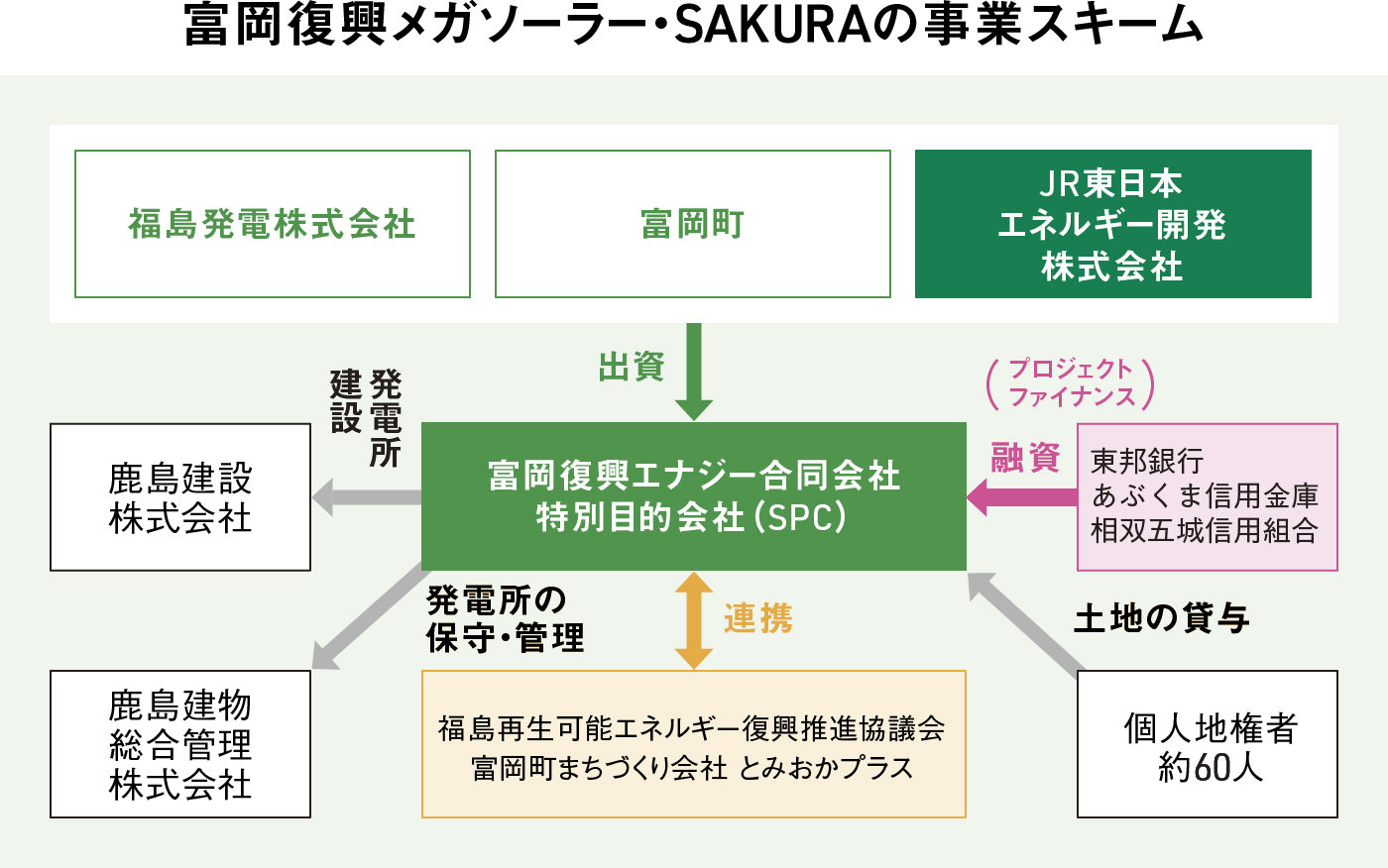

まず事業用地は、原発事故によって町外に避難されている方々からお借りしたものだ。事業には地元の福島発電と共に富岡町にも出資してもらい、配当を行っている。また町が設立した復興まちづくり会社「とみおかプラス」には、運転開始後の発電所の巡視や敷地の手入れ・草刈り等の環境整備業務を委託している。さらに事業に必要な資金は地元金融機関から借り受けることで、お金が地域に循環する仕組みにした。

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により多くの住民が避難を余儀なくされた福島県富岡町。「富岡復興メガソーラー・SAKURA」は、大震災からの再生に挑む町の新たな産業のシンボルとして2017年11月に稼働を開始

「富岡町の職員の方々は、スケジュールが厳しい中、想像をはるかに上回るスピード感で準備に取り組んでくださいました。思わず『どうしてそんなに熱心なのですか』と尋ねたところ、『復興は誰かがしてくれるものではなく、自分たちがやらないと実現しませんから』と、当然のような表情でお答えになったことが印象に残っています。まさに地域と一体になれたからこそ、成し遂げられた事業でした」(渡邊さん)

同社はこのSAKURAの案件に続いて、福島県の大型風力発電プロジェクトについても、地域貢献策を前面に打ち出した提案を行ったところ、見事落札。そこから多くの自治体が同社に注目するようになり、事業が次第に軌道に乗り始めた。

「例えば、お年寄りの移動手段がなくて困っている地域であれば、コミュニティバスの運営を提案するというように、JR東日本グループのリソースを活かし、その地域ごとのニーズに合った貢献策を盛り込むようにしています。そのために地元の方々の声に耳を傾けることを大切にしています」(青木取締役)

「町が元気になった」と言ってもらえるために

風力発電所や太陽光発電所が運転を開始するまで、用地交渉業務から始まり、基本計画の作成や環境アセスメントの実施、資金調達、行政や電力会社との協議など、気が遠くなるほど膨大な業務が発生する。同社の特徴は分業制をとっておらず、一人の事業開発担当者が、川上から川下まで幅広く業務を担当することだ。

その分、社員は一つひとつの案件との関わりが深くなり、担当する案件や地域への思い入れも強くなりやすいという。事業開発部統括マネージャーの北野正之さんも次のように話す。

「今年の3月に運転を開始した野辺地柴崎風力発電所をはじめ、私はなぜか青森県での開発業務に縁があります。青森では、親切で優しい方々と数多く出会ってきました。計画どおりに事業が進まず苦しい場面でも、『これは地域のためにも何としてもやりきらなくてはいけない』という思いが、自然と湧き起こってきます」

北野 正之

事業開発部 統括マネージャー

北野さんと共に、野辺地柴崎風力発電所を担当した事業開発部マネージャーの梅古川(うめふるかわ)美佐さんもこう話す。

「野辺地の風車は、キャンプ場のすぐそばに建っており、町の観光資源としての可能性を秘めています。また事業収益の一部が町に還元されるため、地元の活性化にもつながるはずです。発電所が、町の人たちから『あの風車ができてよかった。町が元気になった』と言ってもらえるような存在になればうれしいです」

梅古川 美佐

事業開発部 マネージャー

同社が地域貢献を重視していることは、地域から高い評価を受けるだけではなく、社員の仕事へのモチベーション向上にもつながっている。

地元密着のメリットは言葉の壁がないこと!?

同社の中には、東京にある本社ではなく、秋田市や福島県いわき市などの事務所で、地元密着型で働く社員もいる。東京からUターンし、同社の秋田事務所に転職してきた事業開発部マネージャーの保坂佳織さんもその一人だ。

保坂さんは、地元出身であることのメリットとして、「言葉の壁がないこと」を挙げる。

「標準語で話すよりは、相手に心を開いてもらいやすいです。地権者の方と用地交渉をするときには、いきなり用件から入るのではなく、世間話や身近な話題から始めるなど、まずはお互いに打ち解けた関係になることを大切にしています」

保坂 佳織

事業開発部 マネージャー

保坂さんは以前、ある一つの用地を巡って、外資系の風力発電事業会社と競合状態になったことがあった。金銭的な提示額は競合先のほうが勝っていたが、地権者が最終的に選んだのは同社だった。「私と会社のことを信頼してくださったんだ」と、とてもうれしかったという。

地元との信頼関係は、発電所の運転開始後も維持し続けることが重要になる。同じく秋田事務所に勤務し、三種風力発電所の管理を担当している運営管理部マネージャー田中聡さんは、「地元の方たちとの日常的なコミュニケーションを大事にしている」と話す。

「手続きで役所に伺うときにも、単に書類を提出して終わりではなく、今の事業の状況などを担当者の方に必ず話すようにしています。秋田県は風力発電が盛んで、三種町の周辺にも多くの発電事業者が進出しています。その中で当社のことを認知していただくためにはまず、担当者同士が顔の見える関係になることが不可欠です」

田中 聡

運営管理部 マネージャー

2022年9月に運転を開始した秋田の西目西ノ沢風力発電所。導入された4,300kW風車は、青森の野辺地柴崎風力発電所の風車同様、陸上風力において国内最大級の出力を誇る。風車側面には、JR東日本グループ、JR東日本エネルギー開発、地域エネルギー開発と事業者のロゴが並ぶ

社員がより能力を発揮できる組織にしていく

15年4月の創業時にはわずか8名であった同社の社員数は、今では約50名にまで拡大した。現在、東北地方を中心に9カ所で太陽光発電、4カ所で風力発電を展開しており、運転開始に向けて開発中の案件も十数件に上る。

JR東日本グループにおける同社の重要度も高まってきている。同グループでは、30年までにCO2排出量を50%削減(13年度比)という目標を設定しており、これは同社の再エネ発電事業の推進に依拠しているからだ。その目標達成のためには、70万kWの発電容量を確保する必要がある。さらに同グループが掲げる50年までのゼロカーボンの実現に向け、その後も発電容量を100万kW規模へ拡大していく計画だ。

目標の実現に向け、松本義弘代表取締役社長が現在注力しているのは、一人ひとりの社員がより能力を発揮しやすい環境を整えていくことだ。

「当社の社員の多くは、一人で幅広い業務に携われることに働きがいを感じていますが、こうした働き方は個々への負担が大きいのも事実です。これまでは、そうした個々の社員の頑張りに頼ってプロジェクトを推進してきましたが、今後は社内において業務の標準化、見える化を進めることで組織力を高め、さらなる成長を目指します」

同社は「地域貢献」と「ゼロカーボン社会の実現」という二つのミッションを胸に、未来に向け、その歩みをさらに加速させようとしている。

松本 義弘

代表取締役社長