新しい移動の概念 「MaaS」の現在

JR東日本の取り組み

JR東日本の地域・観光型MaaS 伴走型地域づくりへの挑戦

JR東日本は、自治体・事業者らと連携したMaaSプロジェクトを各エリアで展開している。では、同社が目指すMaaSの在り方とはどのようなものなのか。担当者にJR東日本グループのMaaS戦略について話を聞いた。

MaaS以前から掲げてきた「MLP」構想

2018年7月に発表されたJR東日本グループ経営ビジョン「変革2027」において、「シームレスな移動・ストレスフリーな移動」実現のため、検索・手配・決済をオールインワンで提供する"モビリティ・リンケージ・プラットフォーム(MLP)"構想が掲げられた。当時は「MaaS」という言葉が今ほど広まっておらず、JR東日本ではMLPと称した。

「もっとも、以前から取り組んできた直通運転や連絡定期券、またSuicaが国内各エリアの鉄道・バス等で利用できたり、電子マネー・認証手段としても幅広くご利用いただいているといったことも、現在のMaaSにつながることだったと考えています」と語るのは、同社マーケティング本部の山口智丈マネージャーだ。ほかにも、航空・他鉄道事業者や二次交通との連携にも積極的に取り組んでおり、実際、MaaSの概念はJR東日本の方向性と合致する。

山口智丈マネージャー

JR東日本 マーケティング本部

戦略・プラットフォーム部門 MaaSユニット

その後、MaaSという言葉が世に広まり、同社では19年4月に専門部署を新設し、取り組みを本格化。MaaSを構成する個別サービスとして「JR東日本アプリ」で経路検索や運行情報の提供を可能にしたほか、二次交通のワンストップサービス「Ringo Pass」、伊豆エリアでの観光型MaaSアプリ「Izuko」のリリースなどの実証実験を順次展開してきた。その上で22年4月には、JR東日本にとって初の社会実装となる「TOHOKU MaaS」を東北6県で本格始動させており、現在は管内におけるMaaSの拡大を図るフェーズに移行している。

MaaSの本質はアライアンスにある

MaaSの拡大については、「先行してMaaSプラットフォームをつくれば、おのずと各社がアライアンス(提携)に合意しやすくなる」という考え方もあるが、同本部の山本敬津ユニットリーダーは、より積極的な姿勢を見せる。

山本敬津ユニットリーダー

JR東日本 マーケティング本部

戦略・プラットフォーム部門 MaaSユニット

「現在はデジタル化やDXの恩恵で、サービス同士の結合や収入の分配、データの連携等々が容易になっています。これまで不可能だった企業間連携・モビリティ間連携も既に技術的な障壁はありません。だからこそ、MaaS事業で優先的に取り組むべきはアライアンスの推進だと考えています」

そのため、同社は利用エリアの特性に合わせてSuicaを活用した決済サービスや、JRE POINTなど既存のグループ内サービス、バス・タクシー・シェアサイクルなどの他社モビリティサービス、さらにはお客さまの利便性を高める生活サービスをConnect(接続)させることを優先している。それらを"地域・観光型MaaS"として提供することが目的だ。

地域・観光型MaaSが目指す二つの方向性

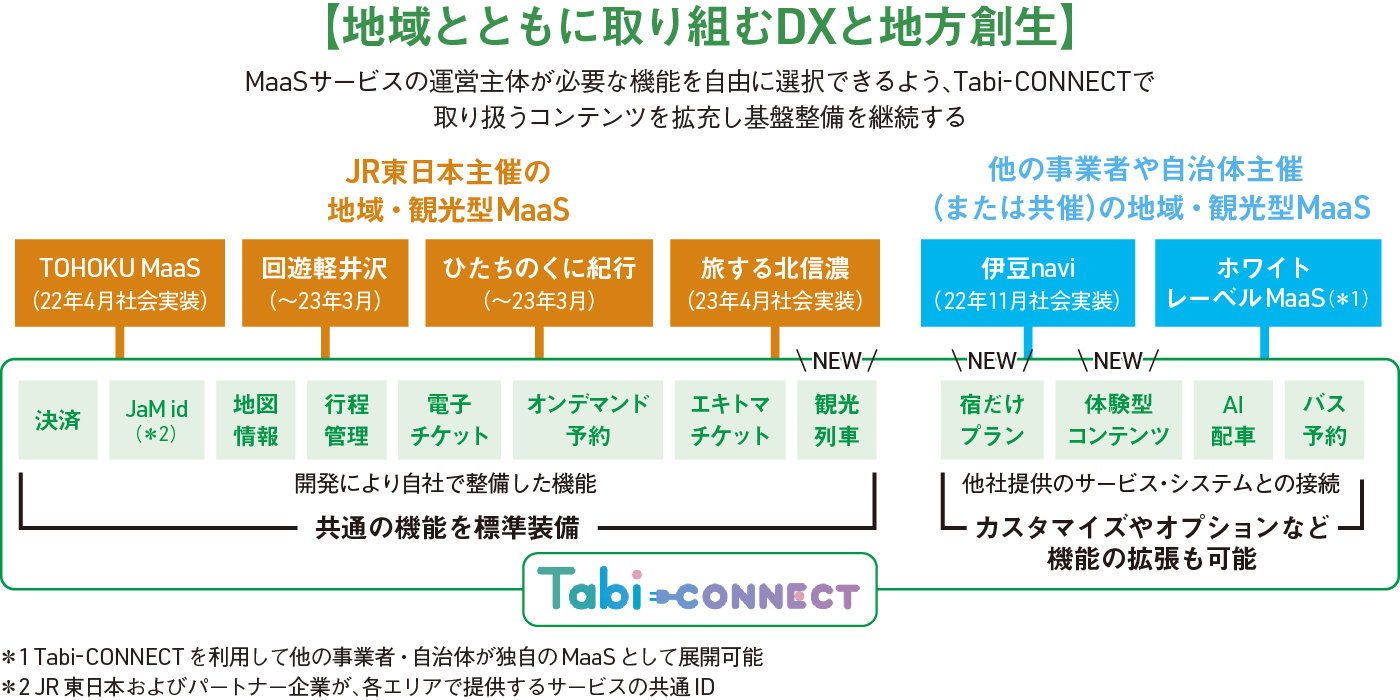

東北エリアのMaaSプラットフォームとして定着しつつある「TOHOKU MaaS」だが、その基幹技術たるプラットフォームシステムとして開発・稼働しているのが「Tabi‐CONNECT」だ。同システムは、他のエリアで展開するMaaSの開発ベースにもなっているものだという。

「共通のシステムを使うことで、コストダウン・工期縮小をも実現し、多地域展開が格段にしやすくなりました」(山口マネージャー)

JR東日本グループのMaaS戦略の核は、「各地域におけるサービスと、それを支えるJR東日本各支社・各統括センターのDX推進」と「MaaSを基軸とした地域共創(地域と一体となった交通体系・生活サービスの再構築)」の二つ。MaaSの展開において、自治体とJR東日本のどちらが事業主体になるかは時々で変わり、共催で進めるケースもある。

「当社グループが目指すのは、地域と一緒に取り組む『伴走型地域づくり』。地域に根差した組織・社員をその旗振り役として配置していく方針です」(山口マネージャー)

最後に山本ユニットリーダーは、今後の展望をこう語った。

「MaaSはあくまで手段に過ぎません。『変革2027』でも掲げたシームレスな移動・ストレスフリーな移動の実現、それによるお客さまの利便性向上、そして地域活性化・地方創生こそがゴールです。当社の経営資源やJR東日本グループの総合力を生かしながら、さらにサービスをブラッシュアップするとともに、地域社会の持続的成長に寄与していくことが大切だと考えています」

MaaSを基軸にしてステークホルダーと数多く連携していくことで、JR東日本グループは「伴走型地域づくり」に挑戦していく。